Nichelle Penney,

Enseignante du secondaire

Depuis 12 ans, Nichelle Penney (elle/iel) enseigne les sciences sociales aux élèves de la 8e à la 12e année. Actuellement, elle enseigne à l’école secondaire Sa-Hali à Kamloops, en Colombie-Britannique. Nichelle travaille dans une école secondaire d’environ 1 000 élèves qui compte une population croissante de membres des Premières Nations et quelques élèves étrangers et réfugiés qui se sont installés dans la région. L’école se trouve dans une ville en pleine expansion d’environ 100 000 habitants. Nichelle est originaire de Terre-Neuve et vit en Colombie-Britannique depuis 2009. Elle fait remarquer que le contexte de la Colombie-Britannique est différent de celui de la côte Est, principalement en raison de l’accent mis sur la réconciliation et les modes autochtones d’acquisition du savoir. Les efforts déployés pour raconter les histoires de personnes qui ne sont pas souvent prises en compte dans les programmes et les manuels scolaires sont également plus importants. « En Colombie-Britannique, je pense que le contexte est différent et que nous pouvons regarder les deux côtés et évaluer d’où viennent les histoires. Qui raconte les histoires de l’histoire et explore l’idée d’une histoire écrite par des hommes cisgenres majoritairement blancs? En outre, quelles sont les histoires qui ne sont pas racontées et quelles sont les voix qui doivent être entendues? C’est une question propre au contexte dans lequel je me trouve. »

Sa-Hali Secondary

Kamloops, Colombie-Britannique

Programme d’études et ressources

Pour Nichelle, il est important que les élèves comprennent que les récits historiques font constamment l’objet d’interprétation et de modifications. « Lorsque nous enseignons l’histoire, celle-ci est fluide, » a-t-elle expliqué.

Nichelle a souligné l’importance de modéliser les attributs d’un apprenant permanent dans ses pratiques de l’enseignement. « Si nous enseignons toujours la même chose, nous n’apprenons pas. Nous ne grandissons pas, nous ne nous adaptons pas. Dans mon contexte, l’enseignement de l’histoire, c’est apprendre tout au long de la vie, en même temps que mes élèves. »

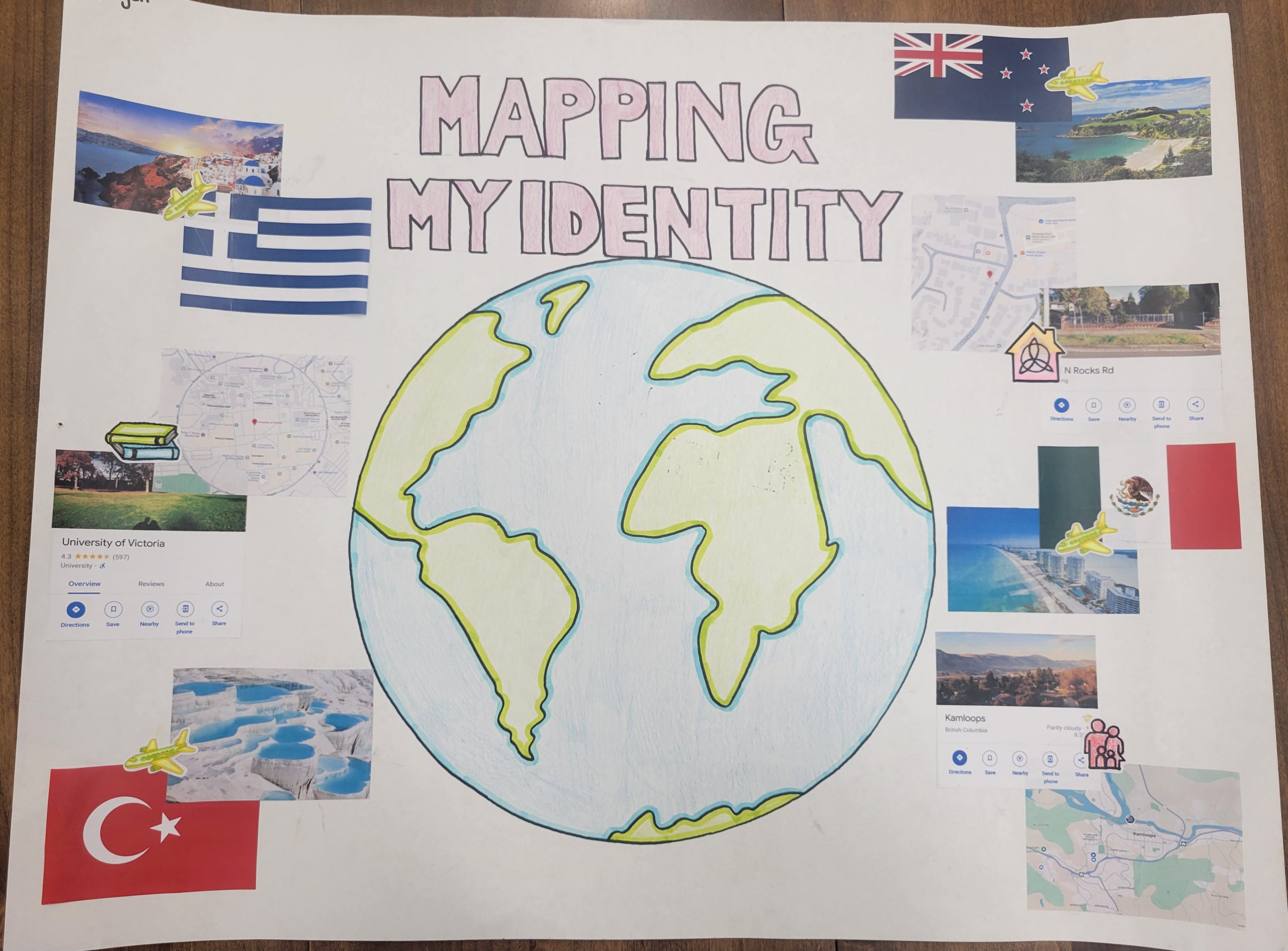

En outre, Nichelle veut s’assurer que le programme d’études et les leçons sont pertinents et utiles pour les élèves. Son enseignement vise à créer des liens et à aider les élèves à comprendre que leurs histoires et leurs opinions comptent. C’est important que les élèves « se reconnaissent dans les leçons et le programme d’études, car ils peuvent alors se reconnaître dans la communauté. Et cela est extrêmement important. Car si nous ne nous reconnaissons pas dans ce dont nous parlons et dans ce que nous faisons, il en résulte une déconnexion. »

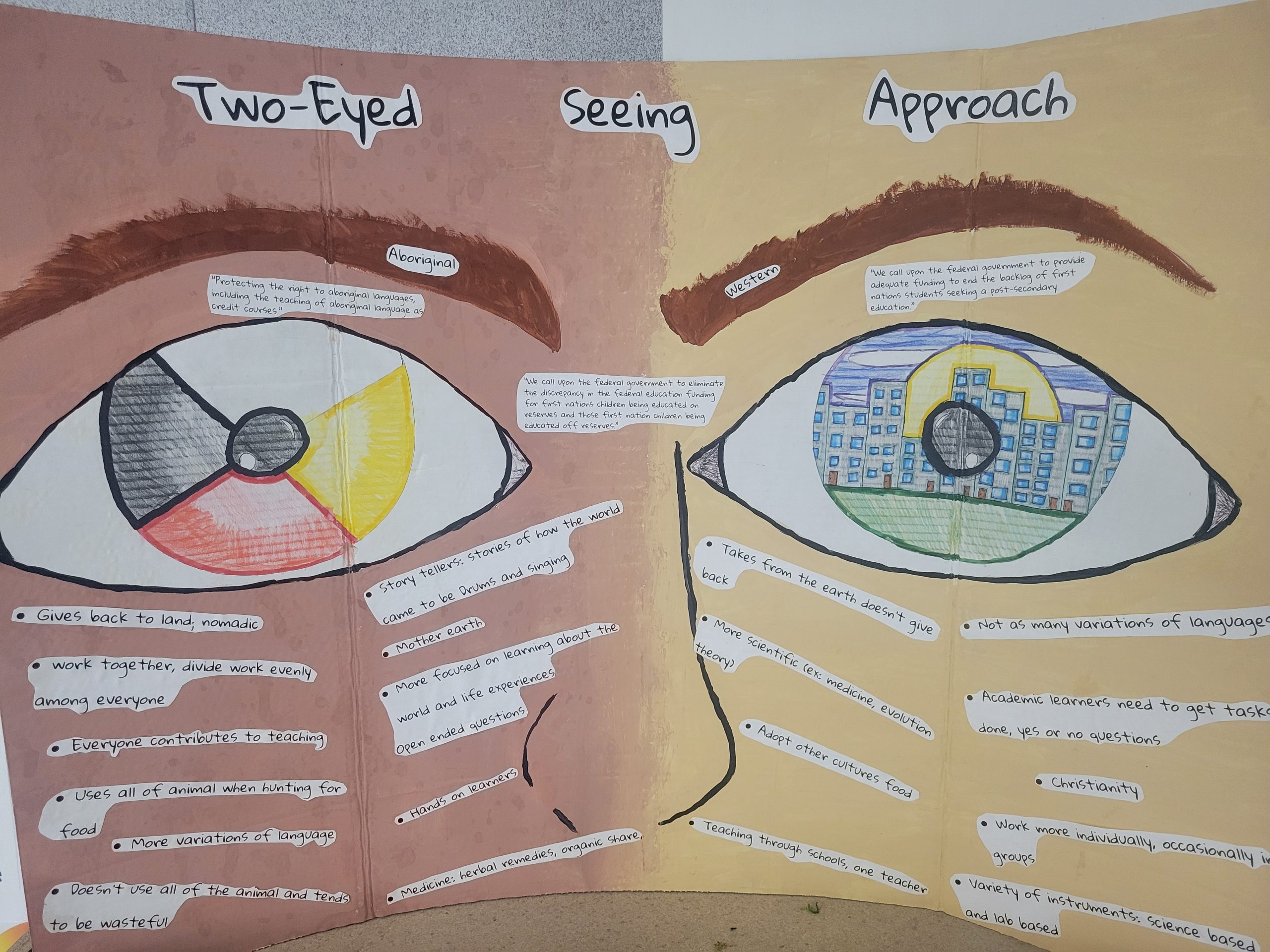

Nichelle pense que le fait de se concentrer sur les histoires et les connaissances autochtones aide les élèves à comprendre l’histoire du Canada à partir de différents points de vue, ce qui la rend plus intéressante. Pour illustrer ce point, elle décrit comment l’histoire du Canada était très différente il y a vingt ans. « Nous pouvons voir à quel point elle était unilatérale. Nous pouvons voir à quel point la voix et la portée étaient limitées, et à quel point l’histoire était étriquée. Aujourd’hui, nous examinons l’histoire en tenant compte des points de vue autochtones. Vous savez, nous avons évolué en ce qui concerne notre compréhension. »

Connaissances autochtones

Nichelle enseigne sur les terres ancestrales non cédées des Tk’emlúps te Secwépemc et croit en l’importance d’intégrer les aspects culturels autochtones à chaque leçon, activité et occasion d’apprentissage, à l’intérieur comme à l’extérieur de la classe.

La riche culture des Tk’emlúps te Secwépemc et l’histoire de la colonisation et de ses répercussions sur les peuples autochtones constituent un thème important de son enseignement.

Nichelle pose aux élèves des questions comme : « Quelle est, selon vous, la chose la plus importante que nous ayons apprise ce semestre? », qui découlent de l’exploration de nouvelles façons de penser au sujet des peuples autochtones. Un élève a déclaré qu’il avait « appris que nous ne respections pas assez les peuples autochtones et que nous devrions en faire davantage pour aider à amplifier leurs voix. »

Les élèves sont immergés dans les histoires et les connaissances autochtones. Dans sa pratique de l’enseignement, Nichelle croit qu’il est essentiel d’aider les élèves à comprendre que « …dans le savoir autochtone, tout est lié, tout est à l’intérieur d’un cercle. Il est donc important de veiller à ce que notre apprentissage s’inscrive dans un cercle continu, car si l’on cesse d’apprendre, si l’on cesse de s’interroger, le cercle se brise et il n’y a plus de raison d’être. »

Nichelle essaie également d’enseigner de différentes manières qui reflètent les modes autochtones d’acquisition du savoir. « Nous savons que les langues autochtones ont toujours été enseignées dans un contexte oral. Je m’efforce donc de proposer un cours par projets, dans lequel les élèves ont la possibilité de suivre l’intégralité du cours à l’oral, que ce soit par le biais de vidéos, de présentations ou de divers autres styles. »

Enseignement et apprentissage

Le fait d’avoir grandi dans une famille queer a eu d’importantes répercussions sur l’expérience vécue de Nichelle et sur sa pratique de l’enseignement.

« J’ai grandi dans une famille queer. Ma mère est une personne queer, et elle l’a annoncée lorsque j’étais en 7e année. Cela m’a beaucoup influencé. En 8e année, j’ai réalisé un projet de recherche sur les droits dont jouissaient les couples queers et les personnes queers au Canada à ce moment-là. »

Grâce à ce projet de recherche, Nichelle a appris que de nombreux droits n’existaient pas encore pour les personnes queers comme sa mère. « On pouvait être expulsé, licencié, ne pas pouvoir se marier, ne pas pouvoir adopter. Toutes ces choses m’ont sidérée. »

Les expériences de son arrière-grand-père, un immigrant chinois au Canada, ont également influencé l’identité de Nichelle. « Il a vécu sous le joug de la colonisation et du catholicisme, et ces formes d’oppression ont existé pendant toute sa vie ici au Canada. Il n’a pas pu garder son nom et a été forcé de prendre un nom chrétien. On l’a obligé à changer son nom de famille parce qu’il ne sonnait pas assez ‘normal’. »

Ces expériences ont eu des répercussions importantes sur la façon dont Nichelle se perçoit aujourd’hui. « Lorsque j’ai fait le point sur moi-même, j’ai réalisé que j’avais un fort sentiment d’oppression interne. Bien que je sois blanche, même que je sois une colonisatrice de la troisième génération, j’avais encore ce sentiment d’oppression interne. Le fait de pouvoir faire le point sur cette question a été extrêmement déterminant. » Ces expériences influencent la manière dont elle enseigne à ses élèves. « Je partage ces expériences avec ma classe – je ne cache pas qui je suis. » En étant honnête, en partageant son histoire et en étant émotive sur les différents sujets explorés en classe, Nichelle a permis à ses élèves d’explorer la complexité de l’identité, malgré un certain inconfort, ainsi que le rôle que celle-ci joue dans le façonnement de leur vision du monde.

Cocréé par Nichelle Penney et Paul McGuire